新開発食品における「設計段階からの安全性」確保に向けた5ステップ戦略

2023年5月19日

要約

細胞性食品の実用化が進む中、日本においても「安全・安心」に向けた準備が求められています。JACAでは、企業とアカデミアの間に存在する安全性理解のギャップを出発点とし、共通理解と合意形成に向けた5ステップを策定。勉強会や国際的見解の整理、業界・専門家・社会との対話を通じ、安全性に関する体系的な認識共有を進めています。こうした取り組みは、細胞性食品のみならず新規開発食品全般に対応する体制構築にもつながります。

細胞性食品の安全性確保に関する検討の必要性

近年、細胞性食品は海外において徐々に実際の消費が始まりつつあります。日本国内においても、一部の企業や大学・研究機関が本分野に注目し始めており、開発や投資が進んでいます。また、農林水産省や経済産業省においても、中小企業支援やバイオものづくり産業支援の一環として投資が行われています。

「日本として細胞性食品の消費を積極的に推進すべきか否か」という問いについては、現時点で判断材料が少ないかもしれません。しかし、消費の積極推進する・しない以前の話として、日本国内においても本食品に対する『安全・安心』に向けた準備が求められていると言えます。実際に海外で消費が始まり、かつ日本の研究開発や投資が関与している現状があるためです。

まず必要とされるのは、「安全性に関する知見」の整備です。一般的に、いかなる食品(食材を含む)であっても、その安全性を100%証明することは極めて困難です。たとえ一般に流通している食品であっても、過剰に摂取したり、有害な部位を誤って摂取したりした場合には、健康被害が生じる可能性があります。したがって、その食品の安全性は摂取される際の条件とセットで体系的な検討が求められます。

日本における安全性の考え方に基づく整理を目指して

一般社団法人細胞農業研究機構(JACA)では、2023年5月19日に策定した戦略に基づき、段階的な情報整備と議論の深化に取り組んでいます。私たちの目標は、可能な限り広範な情報収集し、それに基づいて日本の関係者(例えば、消費者を含む多様なステークホルダー)が納得感をもって受け止められる見解の整理を進めることにあります。

なお、本取り組みは他国の制度や方針をそのまま準用することを目的としたものではありません。日本における食品安全の基本的な考え方を踏まえ、科学的根拠と論理に基づいた方針の構築を重視しています。

本稿では、このような動きがどのように始まったのか、その背景と経緯をご紹介いたします。

出発点となったアカデミアとの意見交換

2023年2月、細胞性食品の安全性に関する議論を担う専門家の方と、意見交換を行う機会がありました。

その際、次のようなご指摘をいただきました。

すなわち、その専門家が本分野に関心をもつ企業とやり取りを行う中で感じたこととして、当該企業の開発部門と安全性部門との連携が十分でないケースがあり、その結果として、安全性に関するアカデミア(その方)と企業側の基礎的理解にギャップを感じることがある、という点です。このような状況では、行政機関・安全性を担当するアカデミアと産業界との間での情報交換が円滑に進みにくいだろう、との懸念も示されました。

また、企業からの問い合わせの度に、それぞれの企業に対して食品安全の基礎から説明を行う必要があり、対応にかかるコストが高いとのご意見もありました。また、安全性に関する議論は高度な専門性を要するため、JACAとして提言を行う際には、安全性部門の専門家の関与が不可欠である、とのご助言をいただきました。

企業側の体制と課題の整理

上記のやり取りを振り返ると、確かに、本分野に関心を寄せる企業や担当部署は、新たな領域に挑戦する部門であることが多く、必ずしも安全性の専門家が関与しているとは限らないという現実が浮かび上がってきました。加えて、当時は細胞性食品という分野自体が注目され始めた初期段階にあり、企業の新規事業等の担当部署側としても、安全性に係るアカデミアとの連携体制を十分に整えるには至っていなかったものと推察されます。

JACAには、細胞性食品の開発や投資に関心をもつ多数の企業にご参画いただいておりますが、その多くは新規事業開発部門や研究部門のご担当者が中心です。安全性に関する論点が具体化する以前の段階から、品質保証やレギュラトリーサイエンス部門が関与していた企業は、限られていました。

このように、開発企業側の準備不足については、一定の理解が可能な側面もあります。先述のアカデミアの方によれば、特に商品開発の初期段階から品質保証部門が関与する企業は少なく、ある程度開発が進んだ段階でようやく品質保証が参画する体制が一般的であるとのことでした。

「設計段階からの安全性」確保に向けた環境づくり

細胞性食品のように新規で、かつ市場の見通しがまだ立ちにくい分野においては、技術と安全性の双方に習熟した人材の数が限られているのも、ある意味で当然のことと言えるかもしれません。

しかし、こうした状況に甘んじず、技術と安全性の双方に習熟した人材の育成・拡充を目指すことは、JACAをはじめとする新しい食品分野の業界団体に求められる役割の一つであると考えられます。すなわち、食品の安全性審査や管理に関するレギュラトリーサイエンスの知見を持つ開発担当者を増やすような環境づくりによって、新開発食品の開発をする際に設計段階から安全性が意識された技術選択が促され、結果的に開発から上市までのスピード感を縮めることにも寄与します。また、現場の開発実態を理解したレギュラトリーサイエンティストを増やすような環境づくりによって、そういった専門家が日進月歩の開発に追い付き、ひいては開発のかじ取りを担う状況の実現が、私たちにとって今後ますます重要になっていくと考えられます。

また、このような環境の整備は、細胞性食品に限らず、さまざまな新規開発食品に対する対応力の強化にもつながり、国全体や産業界としての基盤強化にも寄与すると考えられます。

「理解のばらつき」という出発点からのステップ設計

こうした背景と意見交換を踏まえ、JACAでは、(細胞性食品の安全性に関する議論を担う専門家の方と意見交換を行った)2023年2月当時の状況を、「産業界において安全性に関する背景知識や理解にばらつきが存在している状態」と認識しました。そして、このような理解のばらつきこそが、異なる立場にあるステークホルダー間での円滑な意見交換を難しくしている要因の一つであると考えました。

そして、JACAでは安全性に関する共通理解と合意形成に向けて、以下の5つのステップを設計し、段階的に取り組んでいくことといたしました。

2023年5月19日に策定|共通理解と合意形成のための5ステップ

ステップI:開発者が食品安全の基礎を学ぶ勉強会の開催

国内の細胞性食品の開発企業や研究者を対象に、「食品安全とは何か」を理解するための勉強会を実施しました。細胞性食品の技術に最も精通しているのは開発主体である企業側であり、その技術情報が安全性専門家に的確に伝わるためには、企業側にも一定の食品安全に関する基礎知識が必要であるとの考えに基づいています。

ステップII:国際的な見解の整理

主要国の政府・規制当局・先進企業の知見をもとに、国際的に共有されている技術的・制度的な安全性の考え方を収集・分析します。

ステップIII:合意形成(業界内)

JACA参画企業間で、「国際的な見解の整理」を国内における考え方・規制に基づいて評価します。その結果に基づき、細胞性食品の「安全性審査に関する考え方」および「製造管理に関する要件」について認識のすり合わせを行い、国内産業としての統一的な見解案(「業界案」)を取りまとめます。

ステップIV:合意形成(業界外)

食品安全等の専門家に対し、上記の業界案に含まれる論点について、科学的根拠に基づく評価を依頼し、それを専門家としての見解案(「専門家案」)として整理します

ステップV:合意形成(社会)

本分野における安全性に関する論点について、より幅広い専門家や消費者にわかりやすく伝えることを目指し、情報発信や説明の手法を検討・実施します。

ステップI(勉強会)の実施

ステップIの活動として、下記のテーマに係る勉強会を開催いたしました。

| 日程 | テーマ |

| 2023年6月19日 | 食品の技術開発と安全性確保 |

| 2023年6月26日 | 遺伝子組換え作物・ゲノム編集食品に基づく安全性審査、細胞性食品との接続 |

| 2023年6月30日 | 細胞性鶏肉の安全性評価結果 |

| 2023年7月3日 | 遺伝子組換え食品添加物の安全性審査 |

| 2023年7月5日 | リスク評価手法に関する研究の進捗 |

| 2023年7月12日 | 品質管理の基礎(FSMS, HACCP等) |

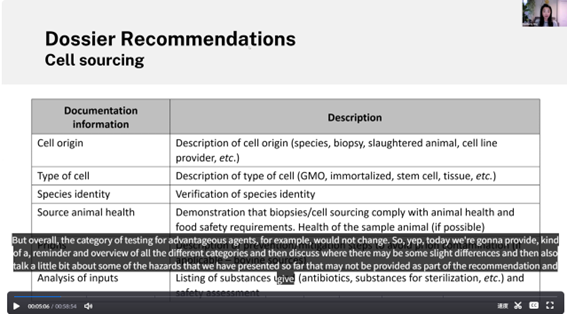

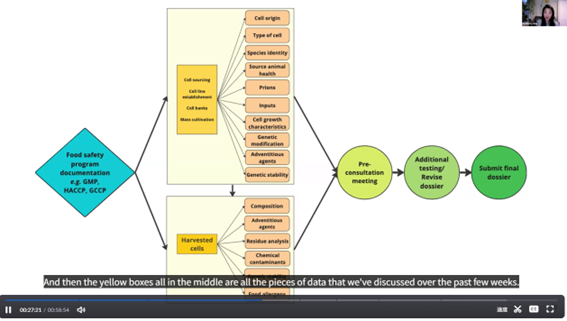

| 2024年4月9日 | Vireo社による細胞性食品の安全性に係る集中解説講義(第一回) |

| 2024年4月16日 | Vireo社による細胞性食品の安全性に係る集中解説講義(第二回) |

| 2024年4月18日 | Vireo社による細胞性食品の安全性に係る集中解説講義(第三回) |

勉強会の様子の写真(2024年4月)

終わりに

今後、JACAでは本稿で紹介した5つのステップに基づく取組を引き続き進めてまいります。特に、安全性の共通理解と社会的な納得感の醸成は、制度設計や市場形成の基盤となる重要な要素です。今後は、専門家との対話やステークホルダーとの協働を深めつつ、国際的な動向も視野に入れながら、制度的・実務的な基盤の整備を目指していきます。

本稿が、安全性と技術開発の架け橋を考える一助となれば幸いです。