豪Vow社の培養肉

いよいよお膝元で6月にも販売開始?!

▶︎ ダウンロードはこちら

世界各地で細胞性商品の販売の動きが少しずつ進んでいます。2025年2月には英国で細胞性チキンを原料としたペットフードが発売となり(2025年4月16日記事参照:「英国のサンドボックス 細胞性食品の実用化の切り札?!」 )、それまではシンガポール、米国、香港にとどまっていたところ、欧州が加わり大きな弾みとなっています。そこへこのほど、新たにオセアニア州でも販売されることになりました。3月27日、オーストラリアとニュージーランドの共同食品規制機関、Food Standards Australia New Zealand(FSANZ)は、シドニーを拠点とするスタートアップ企業のVowを承認。6月には同社の細胞性ウズラ肉の販売が見込まれます。

シンガポール、香港で先行販売のワケ

Vowは以前本欄でお伝えしたように(2025年1月15日記事参照:「香港、世界3番目に培養肉販売許可 消費者の正しい理解が実用化のカギ?」 )、2024年4月にシンガポールで、同11月には香港で、各当局から販売許可を得ました。香港では、著名なオリエンタルホテル内の高級バー「The Aubrey」でお披露目をし、米ニューヨークの三つ星レストランのシェフに依頼したメニューを提供するなど、国や地域の内外から大きな注目を集めました。そして、そのVowがいよいよ、拠点とするオーストラリアでの販売承認が得られたというわけです。

では、なぜオーストラリアのスタートアップ企業がオーストラリアではなく、シンガポールや香港で先に販売許可を得たのでしょうか。まず、シンガポールは2020年に細胞性食品の販売にゴーサインを出した世界で初めての国ということが挙げられます。シンガポールで最初に細胞性食品を販売したUpside Foodsは前例のない手続きに8年をかけて承認を得たのに対し、Vowは前例から多くを学び、2019年に設立して5年でシンガポール当局から承認を得たのです。当然、開発費用も低く抑えられ、Upside Foodsの10分の1以下で済んだといいます。

次に香港での承認に臨んだのは、世界的なグルメシティである香港の影響力に賭けたのだと、私は想像します。業界関係者の間では、シンガポールで初めて細胞性食品が販売されたことは周知されていますが、一般消費者への訴求はまだ弱いでしょう。そこに、著名ホテルの高級バーでの取り組み、米ニューヨークの著名シェフの開発した特別メニューという話題が加われば、世界中のフーディーたちの注目を集めることになります。世界中で話題を盛り上げておけば、オーストラリアでの承認の後押しになると想像に難くありません。

実際、VowのCEO、George Peppou氏は香港での発表時に「FSANZへの申請も進めており、細胞性ウズラ肉の安全性について問題がないことの手応えを感じている」「2025年第1四半期に承認されると予測する」と話していました。

FSANZ「細胞性ウズラはリスク非常に低い」

VowがFSANZに許可申請の手続きを始めたのは2023年2月のことです。「ニホンウズラの胚性線維芽細胞に由来する培養ウズラ細胞を新規食品成分として使用する」ことへの許可を求めました。FSANZは、2023年12月と2024年12月の2回にわたってパブリックコメントを募集。2回目には22件の応募があり、それらは評価の参考とされました。

FSANZは、細胞株の供給者はGLP(Good Laboratory Practices)やGCCP(Good Cell-Culturing Practices)に従ってリスク管理しているため、細胞株の食品としてのリスクは「非常に低い」としています。また、「細胞株が細胞性食品を危険で、不適切なものにする」と明記することは求められていないとも。そして、「喫食レベルでは、生産プロセスで使用される細胞培地や細胞株に関係する毒物学的な懸念はなかった」と付け加えました。さらにFSANZは、「細胞性食品が追加の市販前評価なしに、スポーツ食品、乳児用調製粉乳、特別な医療目的の食品などに含めることはできない」と明示しています。

一部で論争が巻き起こっている超加工食品(UPF)についても、一部のパブコメで言及されました。細胞性食品をUPFとして分類すべきかどうか、分類するとしたらUPF問題で取り沙汰されている「健康への悪影響」はあるのかという疑問が呈されたのです。これに対してFSANZは「UPFの問題は適用範囲を超えている」と述べました。UPFは信頼性の高い科学論文誌に掲載されてはいるものの、定義はもちろん、科学者の間での共通認識はまだあるとはいえない状況です。FSANZの判断は妥当と言えるでしょう。

栄養評価においては、「生産工程中に導入された成分を含む、収穫された細胞の主要栄養素と微量栄養素の含有量を考慮した結果、栄養上の問題は見つからなかった」と結論付け、収穫された細胞が食物アレルギー誘発性のリスクをもたらす可能性は低いとしました。

FSANZは細胞性食品の産業化を見据えた提案もしています。細胞性食品は、新産業であるがゆえのルール構築のためのコスト、これまで経験のない新たな食品であるがゆえの安全確保のためのコストが高いと想定されていますが、産業界、消費者、政府が得る利益をコストが上回る可能性も低いとしました。細胞性食品産業はまだ黎明期にあり、今後の市場の成長について不透明な部分があることは否定できません。それだけに今回のFSANZの評価の見通しは、業界関係全体に励みとなるものでしょう。

細胞性ウズラのお値段1150円

FSANZはVowの申請を3月27日に承認し、4月7日付けで承認報告書を通知しました。この後、Vowの細胞性食品を新たにオーストラリア・ニュージーランドの食品規定に加えるための手続きとして、60日間の確認期間を要します。Peppou氏は、「オーストラリアの高級レストランと高級ファストカジュアルで提供するメニューを開発し、さらに今年後半には小売業との提携も検討している」と話しています。

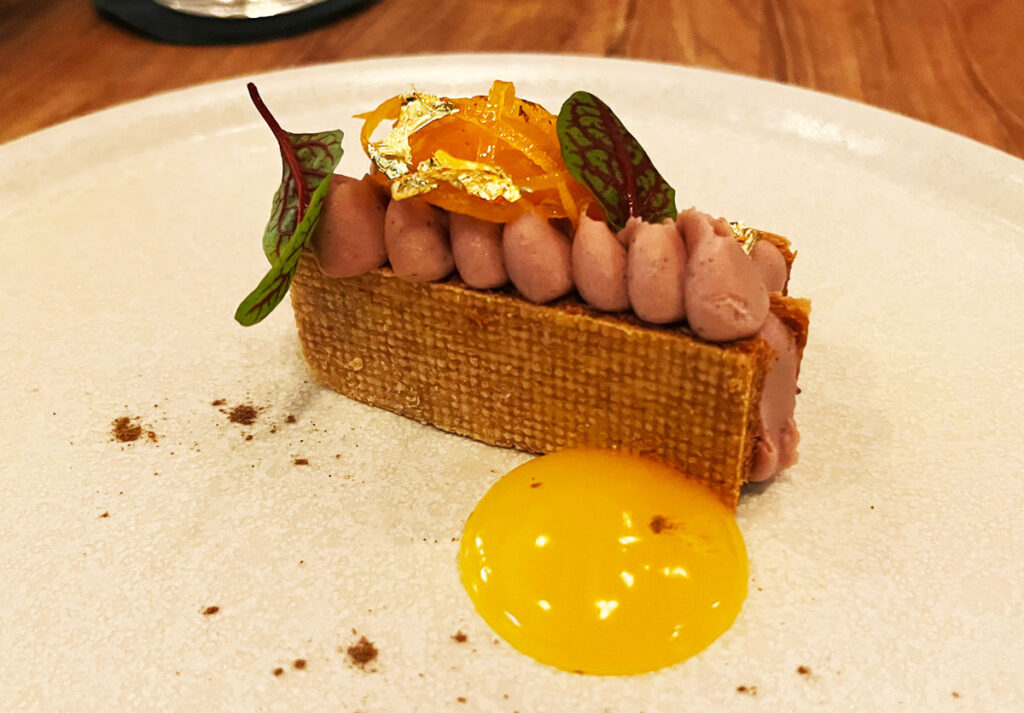

最後に、細胞農業開発機構の吉富愛望アビガイル代表が実際にVowの細胞性ウズラ肉を試食したといいますので、紹介します。2024年11月、シンガポールのレストラン「Tippling Club」(同店は同年12月に閉店)で、Japanese quail(ウズラ)胚由来線維芽細胞を培養しぺースト状にした料理がふるまわれたそうです。料理は、細胞性ウズラ肉がミルフィーユ状に形作られた高級感漂う一品(冒頭の写真)。「フォアグラに類似した味わいだが、脂っこさは控えめで鶏レバーに近く、舌当たりの軽さがある印象」(吉富代表)とのこと。ちなみに販売価格は10シンガポールドル(1シンガポールドル=115円の換算で約1150円)ですから、それほど高価ではないといえるでしょう。

現在、大阪市で万国博覧会が開催されています。細胞性食品の出展・試食も一部で予想されていましたが、今のところ実現していないようです。一般社会で日常的に食べられるようになるのは、まだ先の未来かもしれません。ただ、今回のオーストラリア・ニュージーランドでの承認は、その未来が一歩近づいたと感じるものでもありました。

ジャーナリスト 中野栄子

東京都出身。慶應義塾大学文学部心理学科卒。日経BP社「Biotechnology Japan」副編集長、「日経レストラン」副編集長、「FoodScience」発行責任者、日本経済新聞社「NIKKEISTYLEグルメクラブ」編集長などを経て、現在フリーで食・農業・環境分野を取材・執筆中