大阪・関西万博で日本の培養肉が初披露?!

オランダ館では“培養肉の父”の娘さんが登壇

大阪・関西万博も残すところあと1カ月を切りました。当初、チケットが売れないとの危惧もありましたが、閉幕を控えて1日に20万人以上が押し寄せるという大盛況ぶりです。万博は日本の細胞性食品産業を占う上でも意義深く、大きな成果を予感させるシーンがいくつも見られました。中でも特筆すべきは、細胞性牛肉(培養肉)の展示でしょう。細胞性食品が開発者や研究者など専門家ではなく一般消費者向けに、本格的に披露されたのは、日本でほぼ初めてのことだと言えます。

培養肉未承認の日本では香りだけ

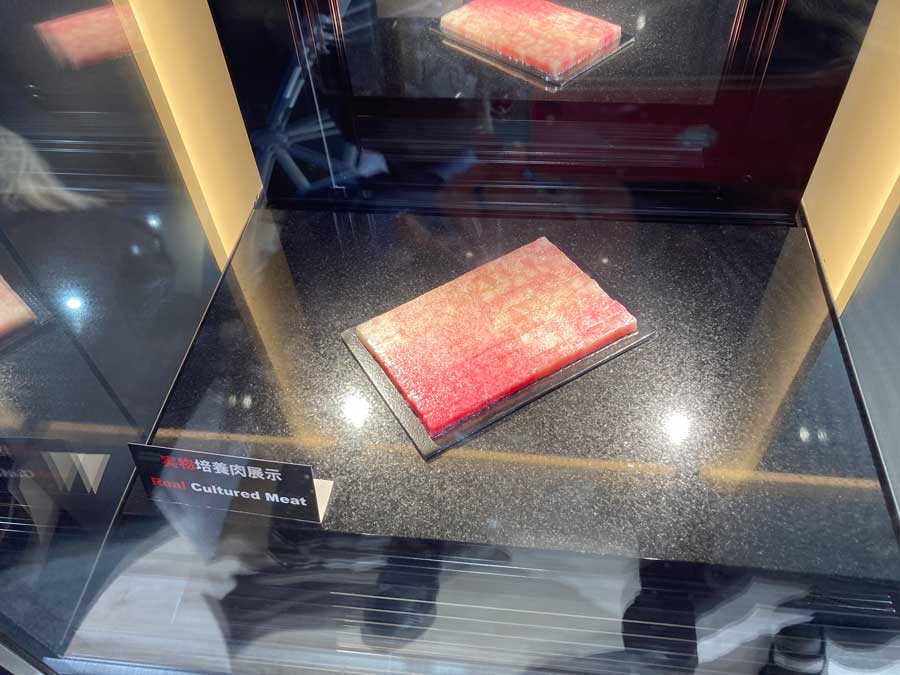

細胞性食品の展示は、大阪府と大阪市が手掛ける「大阪ヘルスケアパビリオン」の「ミライの都市」エリアにあります。大阪大学大学院工学研究科、島津製作所、伊藤ハム米久、TOPPAN、シグマクシス、ZACROSによる培養肉未来創造コンソーシアムが主催・運営するものです。展示のコンセプトは「お肉は『店で買うもの』から、『家庭で作るもの』へ」。個人の健康や好みに応じたステーキ肉を作る未来の家庭用調理器「ミートメーカー」のイメージCGと実際に3Dプリント技術で作った霜降り(筋肉と脂肪の交互の構造)の細胞性ステーキ肉が展示されています。

CGが描く未来のキッチンでは、ステーキが食べたいと思ったら、「ミートメーカー」に牛・豚・鶏の肉の種類、赤身か霜降りか、霜降りなら脂肪の割合、加えたい栄養素(鉄分・ビタミン・ミネラル・食物繊維)の割合、大きさなどを入力すると、電子レンジを使うように簡単にオーダーメイドの肉が出来上がる様子を紹介していました。こうした家庭で作るステーキが、動物の命を犠牲にしない新たな食品産業であり、人口増加に伴うたんぱく質の供給不足や温室効果ガス排出などによる環境問題への解決策の1つであると感じさせるのに十分な演出でした。

ただ、同じパビリオン内の「ミライ人間洗濯機」に人だかりができていたのに比べると、やや寂しい雰囲気。こちらは1970年大阪万博のサンヨー館で展示された「人間洗濯機」に着想を得て、今回新たな機能を追加したもので、霜降り細胞性ステーキ肉は、話題性ではやや及ばなかったようです。いくらおいしいステーキ肉といっても、見るだけでは実感はしにくいでしょう。

そこで7月8日にパビリオン内のリボーンステージで行われたのが、「CULTIVATED MEAT JOURNEY 2025 ~知る、感じる、考える。培養肉が創る未来の食~」というイベントです。専門家のトークセッションと、ステージの観覧席にいる来場者の中から体験したい人を募り、ステージに上がって霜降り細胞性ステーキ肉をじゅうじゅう焼く様子を間近で見てもらうという趣向。香り体験をしたエトワール国際知的財産事務所弁理士の吉田美和氏は「肝心の香りはというと、もしこれがブラインドテストだったとしたら、おそらく本物の牛肉だと回答をした自信があるレベルであった」と好評価しています。

こうした万博の細胞性食品の展示やイベントは、社会実装を目指すに当たり、一般消費者が「細胞性食品とはどういうものか」を実際に見る・嗅ぐ・感じる機会を提供することで、理解促進や誤解解消に大きく寄与したと思われます。また、実用化が先行する海外に向けて、「日本でも細胞性食品の未来を考えている」というメッセージを発信したという点でも意義があります。さらに、「社会実装に向けた未来宣言」を含む展示を通じて、法制度・コスト・消費者受容などの政策課題を可視化する契機にもなったことは間違いと思います。

世界初の細胞性食品はオランダの研究

さて、万博ではオランダ・パビリオンでも細胞性食品を含む食の未来について有意義な情報発信がありました。6月5日に開催された日蘭万博プログラム「セミナー:未来の食料生産のための革新的なソリューション」です。世界有数の農産物輸出国、農業大国であるオランダは、世界初の細胞性食品の開発に深くかかわった国でもあります。2013年8月、オランダ・マーストリヒト大学マーク・ポスト教授の研究チームによって英ロンドンで開催された細胞性牛肉ハンバーガーの試食会が、世界で初めて細胞性食品がお目見えしたときとされています。

そこからさかのぼること約50年の1960年前後、研究者のヴィレム・フレデリック・ファン・イーレンさんが第二次世界大戦中の抑留や飢餓などの経験と大学の食品保存の講義などから、動物の命を奪うことなく肉を得る方法について考えたのが細胞性食品の研究の始まりでした。その後ヴィレムさんは研究を続け、1999年などに特許を取得。また、オランダ政府に働き掛けて研究資金を得、大学や研究機関を巻き込んで研究コンソーシアムを作るなど、制度的な基盤づくりに力を注ぎ、2013年の試食会につながります。ヴィレムさんは2015年に亡くなりましたが、その思想・特許・運動が、後続の研究者やスタートアップに大きな影響を与え続けているそうです。

そして、それを受け継いでいるのが、ヴィレムさんの一人娘であるイラ・ファン・イーレンさん(冒頭写真)。イラさんは、Cellular Agriculture Netherlandsの共同創設者として、オランダ国内での細胞性食品の制度整備・研究推進・普及に尽力しています。そのイラさんが6月5日のセミナーに登壇し、細胞農業研究機構代表理事の吉富愛望アビガイルさん(冒頭写真)と対談(ファシリテーターによる2人へのインタビュー)に臨み、日蘭双方の細胞性食品の実用化への課題などについて意見交換をしました。

イラさんは、「14歳のころから父が細胞や植物から肉を作る可能性について話しているのをほぼ毎日聞いて、細胞性食品ができるのは当然のように思っていましたが、協力者がいなければ単なるアイデアで終わっていたものと、今では皆さんに感謝の一言です」と、振り返ります。方や吉富さんは、「以前ブロックチェーン業界で働いていたときに規制の重要性や規制と新興技術の関係性について学びました。また、日常生活を完全に変える可能性のある次世代のAIや量子技術などを取り巻く地政学的リスクやその他の将来的なリスクをどのように管理するかについても興味がありました。そういう観点から細胞性食品に関する政策立案に興味を持った次第です」と話しました。

細胞性食品のかかわりへのきっかけは違うものの、2人が日蘭それぞれで、細胞性食品の実用化に向けてのルール作りやマーケットの構築、国民理解に奔走する姿は重なります。

EUでの初承認はオランダが有力?

イラさんは2022年、オランダ政府のNational Growth Fundによるcellular agriculture / cultivated meatエコシステム構築への6000万ユーロ(1ユーロ=175円の換算で、105億円)の公的投資に尽力しており、細胞性食品の研究教育機関や大学などへの助成が拡大していく流れを支持しています。さらに、「今後8年間で1億100万ユーロ(同、176億7500万円)を投じて研究教育とオープンアクセスの施設に特化して取り組む計画があり、その規模を拡大したい」と明かしてくれました。

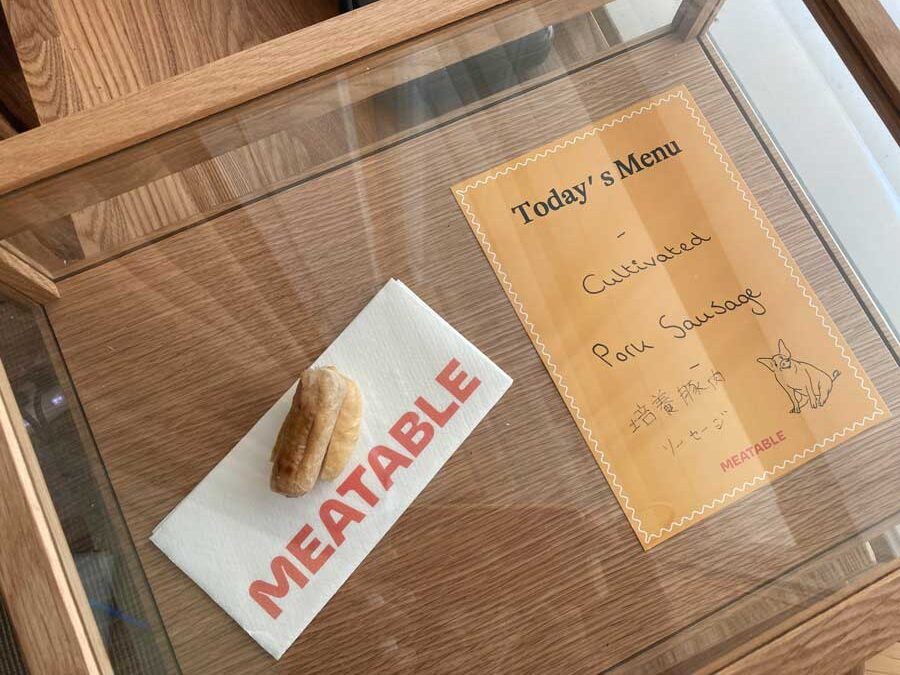

また2024年、まだ細胞性食品が承認されていないEUにおいて初めてオランダのスタートアップ、Meatableが開催した合法的な試食会についても話してくれました。「細胞性食品の実用化に向けての大きな一歩です。細胞性食品開発においては、当局に承認申請する前に、実際に味わってみることが不可欠です。製品開発のために貴重なフィードバックを収集できるからです。これが他国に頼ることなくオランダだけで実現したという事実は、私たち関係者全員が誇りに思うべきでしょう」(イラさん)。

では、オランダではいつ細胞性食品が承認されるのでしょうか。「現在、欧州食品安全機関(EFSA)が審議中で2026年3月には承認が得られると期待していますが、承認されてもすぐに販売できるというわけではありません」とイラさんは教えてくれました。さらに「オランダだけがこの分野で素晴らしい仕事をしているのではありません。日本にもこのストーリーに取り組んでいる素晴らしい人々がいることを知っています。私は今回それをすべて見ることができてとても興奮しています。日本の食品科学技術全般における革新から多くを学びたいと思います」と結びました。

一方、吉富さんは「今のところ、日本における細胞性食品の試食は困難ですが、消費者庁は細胞性食品に関するガイドライン案と規制案を今年度中に公表する可能性が高いと期待しています」と話します。ただ、「1年間の申請期間などがあると仮定すると、実用化は2027年度以降になる可能性が高いです」とも。そして、「オランダには日本にはまだない確立された枠組みがあると認識しています。伝統産業と食文化を守りつつ、食品バイオテクノロジーを積極的に活用するという、非常にバランスの取れた取り組みです。これは何としても日本が学ぶべき点でしょう」と、オランダへ賛辞を送りました。

さらに踏み込んで、「日本とオランダは、食品・バイオテクノロジーのイノベーションの技術的知見や社会実装において、互いに学ぶことができます。また、新技術が既存産業にどのような影響を与え、両国がどのように共存・発展していくかについての知見を共有することにも大きな価値があります。オランダは、特に細胞性食品分野において、スタートアップ企業や学術機関を中心に、研究・教育の基盤が強固です。一方、日本はスタートアップ企業は少ないものの、再生医療などの分野において深い専門的知見を持っています。これらの知見は、両国の連携を通じて細胞性食品技術の進歩と責任ある実装に貢献するものと思います」(吉富さん)と締めくくりました。

ジャーナリスト 中野栄子

東京都出身。慶應義塾大学文学部心理学科卒。日経BP社「Biotechnology Japan」副編集長、「日経レストラン」副編集長、「FoodScience」発行責任者、日本経済新聞社「NIKKEISTYLEグルメクラブ」編集長などを経て、現在フリーで食・農業・環境分野を取材・執筆中